4年生が、どこかに出かけます。  傘は日よけ用に利用しています。

傘は日よけ用に利用しています。

段々目的地に近づきます。

段々目的地に近づきます。

目的地は、山之上浄水場。社会科でわたしたちの暮らしの学習で、

目的地は、山之上浄水場。社会科でわたしたちの暮らしの学習で、

生活に欠かせない水に関わる学習をします。その学習の中で、実際に学校の近くにある浄水場を見学します。

最初に、浄水場での働き

最初に、浄水場での働き

についての説明が、子供たちとのやり取りをしながらされます。それが、この後の行動の説明ともなります。

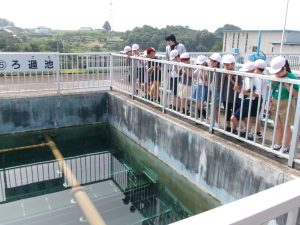

早速、屋外見学。

浄水場で利用している管

浄水場で利用している管

浄水場に着いた飛騨川の水を消毒する着水井から始まり、ろ過池まで

薬品を加えて、濁りを取り

薬品を加えて、濁りを取り

除いたり、砂や砂利の層で

こしとったりします。  左の写真、上の写真とは水の様子が違います。

左の写真、上の写真とは水の様子が違います。

左の写真、鼻をつまんでいるように見えますが、違います。

左の写真、鼻をつまんでいるように見えますが、違います。

川の水をきれいにする過程で取り除いた砂や泥等を固めたもので、

「浄水発生土」といいます。

「浄水発生土」といいます。

それを観察します。こうなる前、もとは川の泥や砂です。どんな匂いなのでしょうか? 知りたければ、子供に訊くのが一番です。(園芸用土として使われ、販売しているとのこと・・・)

移動し、中央管理室へ

屋外、池等への落下防止の

屋外、池等への落下防止の

ため、手ぶらでしたが、ここからは、話を聴きながらメモを!

興味津々の聴く姿勢!

興味津々の聴く姿勢!

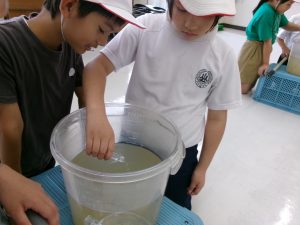

最後は、水をきれいにする実験(ジャークテスト)をします。

この浄水場で行っている処理の一部を、自分達で確かめます。意欲的で、早くやりたくて仕方ない・・・。

濁った水に薬品を投入。

濁った水に薬品を投入。

それを、早くかき混ぜたり、

ゆっくりかき混ぜたり、

ゆっくりかき混ぜたり、

しばらくたつと、様子が⁉

しばらくたつと、様子が⁉

右の写真、上の写真と比較

明らかに水の様子が違います。上の方が透明で、下の方に沈殿物があります。

実際にきれいにしてみて、浄水場の働きの理解が一層進みます。

このようにして、きれいで安心な水が作られ、自分たちの生活が成り立っていると実感します。

美濃加茂市立山之上小学校

美濃加茂市立山之上小学校