歯科衛生士をお招きしての4年生への歯科指導は、給食の献立表についている ❝かんちゃんマーク❞ から始まります。

子供たちの反応は上々、マークの意味までしっかりと理解しています。「今日の献立に、このマーク、ついているよ。」という発言も!(献立表をよ~く見ています。素晴らしい)

そして、現代の1回の食事において、どのくらい噛んでいるのか、昔からの変遷をグラフで確認すると、卑弥呼の時代からすると、6~7分の1に減っていることがわかり、食べるものが、柔らかいものに変わっていることがわかります。

実際に、おやつとして食べているものを嚙む・噛まないで分けます。

ここで、子供の感覚と大人(指導者側)の感覚でズレが発覚!!

ここで、子供の感覚と大人(指導者側)の感覚でズレが発覚!!

子供たちは、ふかしいもはあまり噛まない食べ物だと!

子供たちは、ふかしいもはあまり噛まない食べ物だと!

「なるほど!今、お店等で売られているものは、噛まなくてもいいくらいやわらかくて、繊維分はほとんどないようなものなのか。」とは理解はしつつ、基本的には食物繊維を多く含んでおり、噛んで細かくして食べるもので!

噛むことの8つの効果が、それぞれの最初の文字を並べると、

「ひみこのはがいーぜ」になることを、効果の内容とともに学び、自分の体にとって重要なことだと実感!

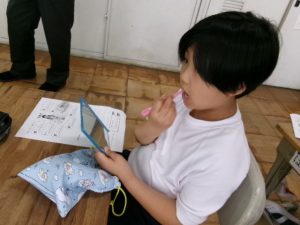

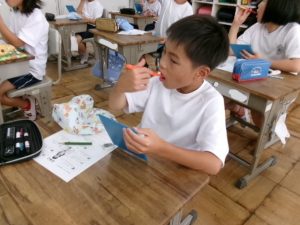

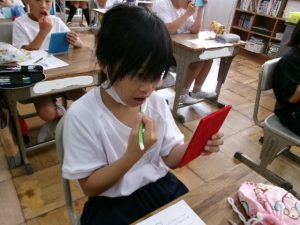

最後に、噛むために重要な歯を守るための歯磨きを身につけます。

歯科衛生士さんが模型を使って見せるお手本と鏡を見比べながら、丁寧に下の歯から上の歯へ、歯の裏側から表側へと歯ブラシを小刻みに動かします。

室内は、音が聞こえてくることがなく、歯ブラシの動かし方が上手だと言っていただきました。(大きく動かすと、歯をこする音が出るそうです)

4年生も1,2年生同様、早速、給食後に実践しています。

美濃加茂市立山之上小学校

美濃加茂市立山之上小学校