授業が終わった後の帰りの会での、子供たちが発した言葉が、見出しの言葉です。

6年生が、社会科の授業で全校研究授業を行いました。この授業では、学校中の先生が6年生の授業を見て学びあいます。周りにはいつもはいない多くの先生がいるのです。言い換えれば、授業参観と同じで、参観するのが、保護者ではなく、教員ということになります。

授業開始直前まで、これから始まる参観授業に関わることを話題するなどして、冗談なども言い合いながら、にぎやかに過ごす6年生。

ですが、授業が始まれば、一転! 集中モードへの切り替えが見事に決まります。逆に言えば、この切り替えが、普段からの姿、いつもやっていることと言えるのでしょう。

前時、学習した内容から、新たな疑問が湧き、

この時間に学習したいこと(課題)が生み出されます。

この時間に学習したいこと(課題)が生み出されます。

課題に対する予想を検討するのに、自然と集まり、議論開始

予想を発表

予想を発表  つぶやきも

つぶやきも

予想したことを確かめて(追究して)いくために必要な資料を確認

予想したことを確かめて(追究して)いくために必要な資料を確認

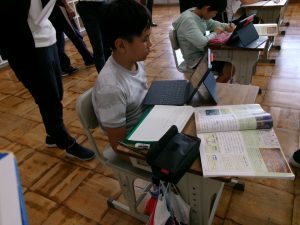

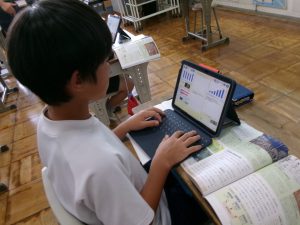

一人一台端末を駆使して

一人一台端末を駆使して

資料を読み取ります。

個人追究から仲間との交流へ、誰かれともなく自席を立って

個人追究から仲間との交流へ、誰かれともなく自席を立って

仲間のもとへ、そのタイミングや行き先は個人にお任せ。動くことを躊躇して周りを見回すこともなく、自然に動く様に、普段からやっている感が見る者誰もに伝わってくるのです。

「どんな意見を考えたの?」「この資料を見ると、~~~だから、××と考えたよ。」「じゃあ、これは?」

そんな会話が、子供たち同士でなされ、交流が活発に!

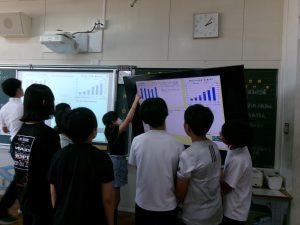

そうしたら、全員が、大型TV の前に集まっちゃった(驚)。

そうなれば、全体交流へと流れ込み,、各資料ごとに自分が考えた意見を伝えあいます。 仲間の考えを聞いて、「なるほど!」「同じ。」などの反応も自然です。

仲間の考えを聞いて、「なるほど!」「同じ。」などの反応も自然です。

まるで、休み時間に仲間同志で会話をしているような雰囲気で、学習が進んでいきます。

意見が出尽くしたところで、先生登場⁉

意見が出尽くしたところで、先生登場⁉

子供たちの意見を確認しながら、課題に対するまとめへと導いていきます。そして、それまでとは違う見方ができるような資料を提示し、次の時間への見通しが持てるようにします。

子供たちが、自分の考えをもとに、仲間とかかわりあって、学習を深めていく。そこには、全員に、自分で学び方(課題解決への道筋)を思考・判断する場があり、主体的に学ぶ姿勢が身についていることがしっかりと感じられます。

そんな日頃の学習の姿をありのまま表現する6年生。お見事! お疲れ様!!

美濃加茂市立山之上小学校

美濃加茂市立山之上小学校