小学校の社会科は、3年生から5年生までは地理の学習です。6年生になってからは、地理に加えて歴史の学習が始まります。その学習をするために、みのかも文化の森を利用します。何せ、本物をもとに学習ができるのだから、初めて歴史を学びはじめるのに、これほど効果的な学びはないっといってもよいくらいです。

ロビーで始めの会です。

ロビーで始めの会です。

聴く姿勢バッチリ! 聴く力が身に付き、着実なスタートもOK!

聴く姿勢バッチリ! 聴く力が身に付き、着実なスタートもOK!

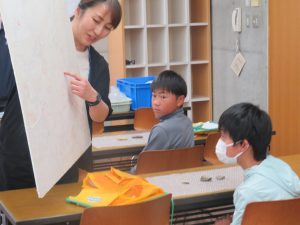

その場で学びが始まります。年表をもとに、時代を紐解いていきます。

時代による土器の特徴を、

本物を前に見つけます。

本物を前に見つけます。

土器の形、色合い、手触等

文化の森だからできる。

文化の森だからできる。

このようなことは、教室ではなかなかできることではありません。

見つけたことを確認。

見つけたことを確認。

それから当時の生活を、専門家である学芸員の方と一緒に考えます。

土器の特徴を理解した後、

美濃加茂市で発見された遺跡があることを知ります。そして、その事実をもとに、夏休みの研究で土器探しに取り組んだ小学生がいて、その作品を目にします。自分たちの住んでいるところにも、歴史の事実があることを実感です。

次に、土器の目利きです。

3種類の土器の破片がどの時代のものなのか、常設展示室で得た知識をもとに判別。選んだ根拠に先ほどの学びが、しっかりと生かされています。

3種類の土器の破片がどの時代のものなのか、常設展示室で得た知識をもとに判別。選んだ根拠に先ほどの学びが、しっかりと生かされています。

最後に待ち望んでいた(?)粘土で土器づくりです。

最後に待ち望んでいた(?)粘土で土器づくりです。

粘土をこねて、ちぎって、変形させ、土台(底面)を作ります。そこへ細長い帯状の粘土をくっつけては薄くし、壁面を作り上げていきます。形成されたら、縄で模様をつけたり、刻みを入れたりしながら完成させます。

出来上がりはまだ先です。(これを、焼いていただき、だいたい3か月後に自分の手元に届きます)

終わりの会。学んだことを感想等とともに発表。

終わりの会。学んだことを感想等とともに発表。

ー子供たちの学びー

〇教科書では実物や本物を触ることはできなかったし、土器などの細かい説明もない。でも、本物を触れたし、説明を聴いて、更に興味がもてた。

〇縄文時代と弥生時代の土器を比べて、厚さや柄、形が違って技術が詰め込まれていて、確かに時代が進んでいることがわかりました。また、普通なら触れない土器に特別に触らせていただき、うれしかったです。

〇土器づくりの時、最初は簡単そうですぐに作れると思ってたけど、結構難しくて、昔の人は難しいことをやっていてすごいと思った。

美濃加茂市立山之上小学校

美濃加茂市立山之上小学校